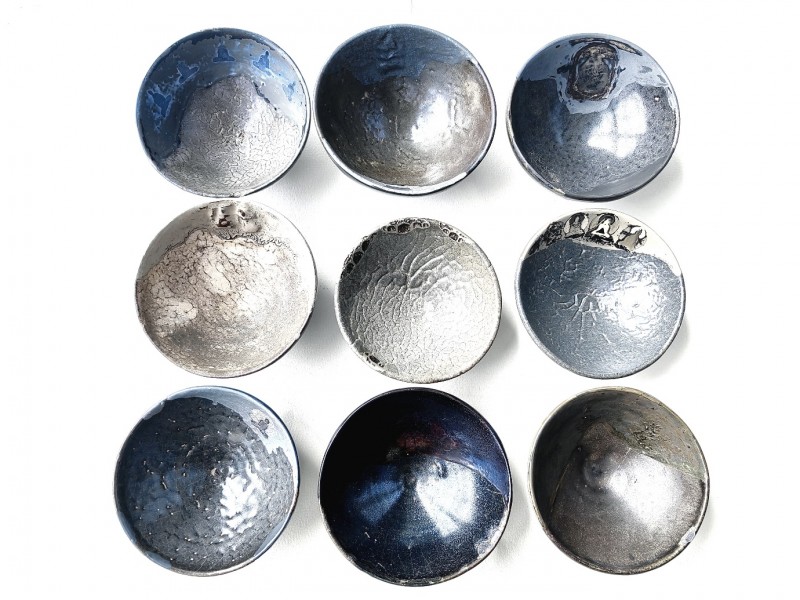

裂痕中的涅槃:于海波作品《救赎》系列里的东方美学与生命哲思

当一只宋代建窑建盏的冰裂纹在时光中蔓延,当深沉的黑釉因岁月摩挲而残缺,当代艺术家于海波以大漆为笔,在破损处开启了一场跨越千年的对话。这场对话里,有宋代窑火的余温,有大漆树的千年修行,更有涅槃美学中 “破而后立” 的生命智慧。他的 “救赎系列” 作品,以残缺的古瓷为基,以温润的大漆为脉,在修复与重塑中,不仅让千年器物重获新生,更构建起一座连接传统与当代、物质与精神的桥梁,为我们揭示了 “残缺即圆满” 的东方哲学真谛。

一、残缺之美:从宋代茶盏到生命隐喻

建窑建盏,这一诞生于宋代的瓷中瑰宝,本就是文人精神的物化象征。北宋时期,斗茶之风盛行于文人雅士之间,建窑所产的黑釉盏因胎质厚重、釉色深沉,成为斗茶的首选器皿。黑釉盏中,银毫如星河流转,兔毫似浪涛奔涌,盛茶时茶汤如乳,在黑釉间流转,恰如天地阴阳的交融。这种器物里,藏着宋人 “格物致知” 的哲学 —— 于微小器物中观照宇宙,于日常茶事里体味大道。正如宋代大儒朱熹所言 “格物者,穷理之事也”,文人对茶盏的珍视,实则是对自然规律与生命本质的探寻。

然而,时光流转,这些曾被捧在掌心的茶盏难免历经沧桑。缺口、裂痕、釉面剥落,成为时光刻下的印记,如同生命必然经历的创伤与缺憾。在多数人眼中,这些破损是 “不完美” 的象征,有人试图复刻完整,有人将其束之高阁。但于海波却选择直面这份残缺,他说:“器物有其生命轨迹,破损亦是其‘性’的一部分,无需刻意掩盖,只需以智慧引导其走向新的圆满。” 这一理念,正是对中国传统文化 “物尽其性” 思想的深刻呼应 —— 自然万物皆有其本真,残缺与完整同为生命的常态。

《道德经》有云 “大成若缺”,认为最圆满的状态往往带着看似不完美的痕迹,因为那是自然本真的呈现。于海波的救赎系列,便以建盏的破损为起点,重新定义了 “圆满” 的内涵。在他看来,建盏从完整到破碎,再到被修复,恰似人生从顺遂到受挫,再到于困顿中觉醒的过程。那些突兀的缺口,不再是瑕疵,而是生命故事的注脚;那些蔓延的裂痕,不再是遗憾,而是精神生长的脉络。当我们凝视这些带着 “伤痕” 的器物,看到的不仅是时光的痕迹,更是生命在逆境中倔强生长的力量。

二、大漆为媒:创伤材料的哲学共鸣

大漆的介入,是这场 “救赎” 的关键。这种从漆树创伤中诞生的材料,本身就带着 “痛而后生” 的隐喻,与建盏的破损形成奇妙的精神共鸣。漆树生长于南方山林,需数十年方能成材,割漆时需顺应树的肌理,取之有度,否则树便会枯萎。割开树皮,流出的汁液如血液般珍贵,需经数十道工序炼制 —— 过滤、搅拌、晾晒、调合,方能成漆。这一过程,恰如生命在创伤后的自我疗愈,需历经沉淀与打磨,方能重获力量。

于海波对大漆的运用,绝非简单的 “填补”,而是一场 “和光同尘” 的融合。他深知,大漆与建窑黑釉虽材质迥异,却同属东方美学中 “玄” 的范畴 —— 黑釉深沉如夜,大漆幽暗似墨,皆能包容万物,在低调中蕴藏无限可能。修复时,他让漆料顺着瓷的裂痕自然流淌,让漆的温润与瓷的坚硬自然衔接,既不掩盖瓷的肌理,也不张扬漆的存在。这种 “藏而不露” 的智慧,正是东方美学的精髓所在。

更精妙的是修漆工艺中蕴含的哲学表达。雕刻时,刀锋游走于漆层与瓷面之间,时而凌厉如剑,刻出深痕;时而轻柔如拂,留下浅纹,仿佛在诉说破损后的挣扎与重生。堆填工序里,漆料层层累积,如同伤口愈合时新生的组织,既保护了破损处,又形成了新的肌理。画、塑、贴、嵌等技法的融入,让漆层成为承载精神的载体 —— 那些若有若无的佛造像,在漆色与釉色的交融中时隐时现;那些贴嵌的金箔、螺钿,在幽暗的底色中闪烁微光,如同苦难中不灭的希望。

于海波说:“大漆是有生命的,它会随时间氧化变色,会随环境呼吸收缩。” 这种 “生命性” 让修复后的建盏成为动态的艺术品,它在时光中持续生长,正如人生在经历创伤后持续成熟。大漆从初时的褐色到氧化后的玄黑,从柔软的膏体到坚硬的漆膜,本身就是一场 “蜕变” 的演示,与涅槃美学中 “痛而后生” 的理念完美契合。

三、涅槃之境:破立之间的哲学超越

佛造像的 “模糊性”,是救赎系列中涅槃美学的点睛之笔。在修复后的建盏上,佛像并非清晰可辨的具象,而是在漆与瓷的缝隙中若隐若现:有时是一抹淡墨似的衣纹,有时是一片金箔勾勒的佛光,有时只是漆色深浅变化形成的阴影。这种 “不执着于具象” 的处理,恰如《金刚经》所言 “凡所有相,皆是虚妄”,直指涅槃美学的核心 —— 超越二元对立的境界。

涅槃并非简单的死亡与重生,而是 “破与立、残缺与圆满、有相与无相” 的一体两面。于海波让佛像在漆与瓷的交融中时隐时现,恰如涅槃之境:当我们执着于 “破损” 的相,便只见残缺;当我们放下执念,于裂痕中见修复,于模糊中见佛性,便悟得 “应无所住而生其心” 的自由。这过程,如同建盏从完整到破碎,再到被修复后获得新生命,恰似人生从圆满到受挫,再到于困顿中觉醒,最终抵达精神的自由之境。

中国传统文化向来不回避残缺,反而视其为 “圆满” 的有机组成。儒家讲 “过犹不及”,认为极致的完美往往走向失衡;道家言 “反者道之动”,主张在对立面的转化中寻找平衡;佛家说 “烦恼即菩提”,认为苦难是觉悟的契机。于海波的救赎系列,正是将这些思想融入器物修复:他不追求 “恢复原貌” 的复刻,而是在接纳破损的基础上创造新的可能。那些修复后的建盏,既有宋代黑釉的古韵,又有当代大漆的新姿,残缺与圆满在其中达成和解,恰如涅槃之境中 “生死不二” 的超越。

在福建博物院的一次展览中,一位观众在救赎系列作品前驻足良久,她留言道:“看到这些带着裂痕的茶盏,我突然释怀了。生活中的那些遗憾,不也是我的‘冰裂纹’吗?” 这正是涅槃美学的力量 —— 它不提供答案,却引导观者在器物中照见自我,在残缺中领悟圆满。

四、古今对话:时间肌理中的永恒流转

于海波的救赎系列,更是一场跨越千年的时间对话。宋代建窑建盏带着北宋的月光、南宋的烟雨,在时光长河中漂流至今,而于海波以当代的大漆工艺为笔,在破损处续写新的篇章。这场对话里,时间不再是线性的流逝,而是循环往复的圆融,恰如涅槃美学中 “过去、现在、未来” 的不二境界。

建盏的釉色里,藏着宋代的时间密码。兔毫纹的形成,是釉料在窑火中随温度变化而流动的轨迹,每一根毫毛的弯曲、粗细,都是千年前窑工与火、与土对话的瞬间记录;油滴斑的诞生,是釉中气泡破裂后留下的痕迹,每一个斑点的大小、疏密,都是时间在高温中凝固的印记。当建盏出现缺口,那破损处的断面更是时间的断层:瓷胎的细密、釉层的厚薄、使用的磨损,层层叠叠,都是不同时期的时间留下的刻痕。

大漆的介入,则为这份时间密码增添了新的维度。大漆从割取到炼制,本身就经历了时间的沉淀:生漆需经数月氧化方能稳定;与颜料调和后,需在适宜的温湿度中慢慢干燥,少则数日,多则数月。于海波将这样的漆料填补在建盏的破损处,实则是将当代的时间注入宋代的器物 —— 漆料干燥时的收缩与膨胀,是当代空气的呼吸;漆层随岁月渐深的色泽,是未来时间的预告。宋代的釉色因当代的漆层而延续,当代的漆料因宋代的瓷胎而扎根,如同涅槃中 “过去生” 与 “现在生” 的相续,无始无终,流转不息。

修漆工艺的复杂性,让时间的对话更显深邃。雕刻时,刀锋划过漆层与瓷面,既触及了千年前的瓷土,又留下了当代的刻痕,一刀下去,贯通古今;堆填时,漆料层层覆盖,每一层都是一个时间节点,如同树木的年轮,记录着修复过程中的每一次思考与尝试;贴嵌的螺钿,可能来自百年前的老贝壳,经当代工匠打磨后,与宋代的瓷、当代的漆相遇,形成 “过去 — 现在 — 过去” 的时间循环。这些工艺的叠加,让器物成为时间的集合体 —— 它是宋代的,也是当代的,更是未来的。

正如《周易》所言之 “循环往复”,道家所讲之 “返璞归真”,于海波的救赎系列诠释了中国传统文化中 “时间圆融” 的智慧:破损是时间的伤痕,修复是时间的疗愈,而最终的圆满,是时间在循环中抵达的涅槃。当我们凝视这只茶盏,看到的不仅是古今工艺的对话,更是一场关于时间本质的启示:所有的过去都会成为现在的养分,所有的现在都在孕育未来的可能。

五、当代启示:从器物修复到生命觉醒

于海波的救赎系列,终究是为观者而存在的。当我们站在这些修复后的建窑建盏前,目光掠过残破的缺口、温润的漆层、若隐若现的佛影,心中涌起的不仅是对工艺的赞叹,更是对生命的思考。这思考里,有中国传统文化 “观物见心” 的智慧,更有涅槃美学对当代生活的深刻启示。

在这个追求完美、推崇 “零瑕疵” 的时代,人们往往对缺憾避之不及,试图用滤镜掩盖不完美,用速成填补空缺。而于海波的作品却告诉我们:破碎并非终点,而是新生的契机。就像那些带着裂痕的建盏,正是因为破损,才让大漆有了介入的可能,让古今美学有了碰撞的空间,最终成就了独一无二的艺术形态。这恰如当代人面对生活的碎片化 —— 信息爆炸带来的认知碎片、快节奏生活造成的情感碎片、职业发展中的目标碎片,与其焦虑地追求 “完整”,不如像大漆修复建盏那样,以耐心与智慧将碎片重新编织,让每一块碎片都成为新生命的独特肌理。

这种 “接纳缺憾” 的智慧,在人际关系中同样珍贵。亲密关系里的摩擦、合作中的分歧、代际间的隔阂,如同建盏的裂痕,是关系发展中自然出现的 “创伤”。若一味执着于消除差异,强求表面的和谐,反而会像用劣质胶水粘合瓷器,看似完整,实则脆弱。于海波的修复工艺启示我们:真正的和解,是像大漆与瓷那样 “和而不同”—— 尊重彼此的坚硬(差异),也接纳对方的柔软(脆弱),在包容中形成新的平衡。那些若隐若现的佛造像,仿佛在提醒我们:关系的圆满,不在 “无缺”,而在 “无碍”。

从更广阔的社会视角看,救赎系列对 “修复” 的诠释,为当代文化传承提供了新思路。传统文化在现代化进程中,难免遭遇 “破损”—— 技艺的失传、语境的消解、价值的误读,如同建盏在时光中出现的缺口。若一味追求 “原汁原味” 的复刻,试图回到过去的 “完整”,反而可能陷入僵化。于海波的实践则展现了另一种可能:以当代的 “大漆”(创新手法、时代精神)对接传统的 “瓷”(文化内核、美学基因),让修复成为激活传统的过程。大漆没有掩盖建盏的宋代基因,反而通过新的工艺让黑釉的深沉、兔毫的灵动在当代语境中焕发新生。

最终,观物见心的落点,是每个人对 “自我救赎” 的觉醒。建盏的修复需要于海波的匠心,而人生的修复只能依靠自己。那些生命中的裂痕 —— 失败的经历、遗憾的选择、痛苦的记忆,如同建盏的缺口,无法被抹去,但可以被转化。当我们像对待建盏那样,以 “渐修” 的耐心面对困境,以 “顿悟” 的智慧接纳不完美,便会发现:所谓圆满,并非没有裂痕,而是裂痕成为了生命独特的纹路;所谓救赎,并非抵达某个终点,而是在修复的过程中,逐渐懂得与自己的残缺共生。

当最后一缕阳光掠过修复后的建盏,黑釉与大漆的肌理在光影中流转,佛造像的轮廓若隐若现。于海波的救赎系列,以一只茶盏为媒介,串联起古今、物我、生死,最终指向的,是对生命本质的温柔叩问。在这个充满不确定性的世界里,唯有接纳缺憾,拥抱变化,在破碎中寻找联结,方能于裂痕中见光明,于困顿中得自在 —— 这,便是涅槃美学给予当代人的最好礼物,也是于海波用匠心书写的东方哲思。

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

特别推荐